静かな田舎町で起きた、取り返しのつかない出来事。青春とホラーが交差する、2025年夏の異色作。

その違和感は、最初からそこにあった

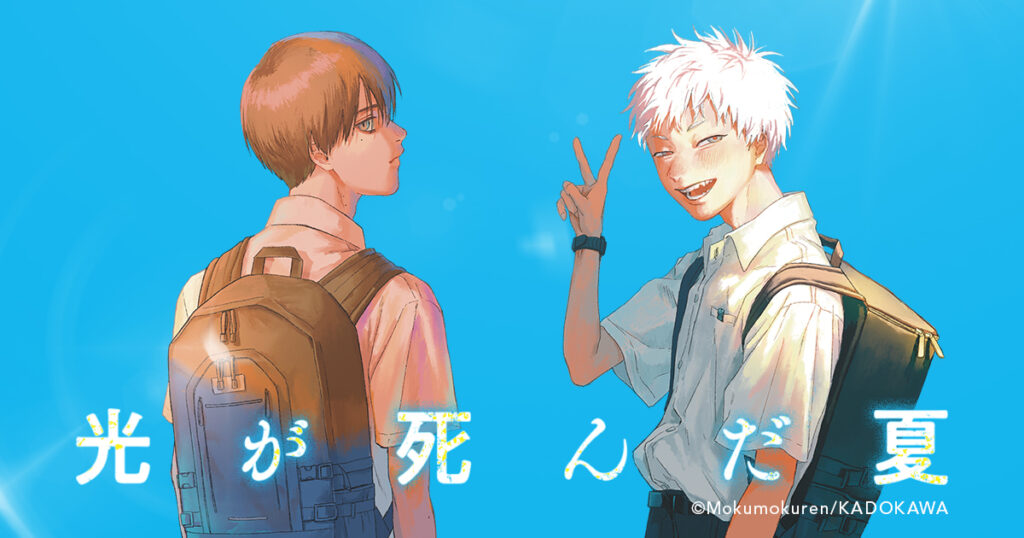

タイトルを見た瞬間、何かが壊れていることだけは伝わってくる。 『光が死んだ夏』――名前なのか、象徴なのか。何が“死んだ”のかは語られない。でも、観ているうちに、確かに何かが失われていく感覚だけが残る。

舞台は山に囲まれた田舎町。主人公・よしきは、親友の光と毎日を過ごしていた。だがある日、光が“何か”に取り憑かれたように変わってしまう。見た目は同じ。でも、言葉の端々、視線の動き、沈黙の長さ――すべてが、以前の光とは違っている。

よしきはその違和感を抱えながらも、光との関係を続けようとする。なぜなら、彼にとって光は“唯一の友達”だったから。その執着と恐怖が、物語を静かに、でも確実に狂わせていく。

“何も起きていない”のに、怖い

この作品の恐怖は、音や動きではなく、空気で語られる。 田舎の風景、蝉の声、夕暮れの光。そういった“普通”の描写の中に、ほんの少しだけ異物が混ざっている。その違和感が、観る者の神経をじわじわと侵食してくる。

アニメ版では、光と影のコントラストが際立つ映像美が印象的。照りつける太陽、深い緑、長く伸びる影――日本の夏の原風景が、息を呑むほどのクオリティで描かれている。でもその美しさの裏には、常に不穏な空気が漂っている。強い光が作る濃い影は、まるで“ナニカ”が潜む闇を象徴しているかのようだ。

音響もまた、恐怖を支える重要な要素。耳にこびりつくような蝉時雨、静寂の中に響く足音、そして時折流れるノスタルジックな旋律。それらが、青春のきらめきとホラーの不気味さを巧みに繋ぎ合わせている。

友情とも依存とも言えない、ふたりの距離

よしきと光の関係は、言葉にしづらい。友情とも依存とも言い切れない。ふたりの距離感は、物語が進むにつれて少しずつ歪んでいく。よしきは光を信じたい。でも、信じるには“何か”が足りない。その足りなさが、観る側にも伝わってくる。

「お前やっぱ光ちゃうやろ」 この一言をきっかけに、よしきは親友の姿をした“ナニカ”との奇妙で歪んだ日常を受け入れることを決意する。それは、親友を失った喪失感と、それでも“彼”のそばにいたいと願う切ない執着。この歪んだ関係性は、友情や愛情といった言葉では到底言い表せない、複雑で切実な感情に満ちている。

声優陣の演技もまた、物語の深度を支えている。よしき役の小林千晃は、親友の死を受け入れきれない悲しみと、目の前の“ナニカ”を拒絶できない葛藤を、抑えたトーンの中に繊細に表現。光役の梅田修一朗は、人間離れした無垢さと、よしきへの純粋な執着を見事に演じ分けている。

SNSで広がる考察と共感

放送開始直後から、SNSでは考察が盛り上がった。「光はもう死んでいる」「よしきが壊れているのでは」「これはホラーではなくラブストーリーだ」といった声が飛び交い、TikTokやYouTubeでは解説動画が急増。

一方で、「怖いのに泣ける」「誰にも言えない感情を描いている」といった共感の声も多く、ジャンルを超えた支持を集めている。ホラーとしても、青春ものとしても、そして“人間関係の物語”としても、観る人によって受け取り方が変わる作品だ。

“ニセモノでも、そばにいて”

『光が死んだ夏』は、何かを解決する物語ではない。むしろ、何かが壊れていく過程を描いている。でも、その壊れ方があまりにも静かで、あまりにも切なくて、観終わったあとに言葉が出ない。

「ニセモンでも、そばにいて」 このコピーが、作品のすべてを物語っているように思える。たとえ本物じゃなくても、そこにいてくれるなら、それでいい。そんな感情が、よしきの中にも、観る側にも、確かに残る。

まだ観ていない人には、ぜひ静かな時間に、ひとりで観てみてほしい。 この作品は、ただ“怖い”だけじゃない。 “誰かを思うこと”の、どうしようもなさを描いている。

コメント